생일 - 사천에서

길을 잘못 들어섰을 때 가장 인용이 많이 되는 도시 삼천포 바로 옆에 있는 ―그래서 상대적으로 덜 유명한 도시― 사천에 다녀왔다.

사천은 짜라 에게 누나가 살고 있는 곳이다.

누나 생일이 24일 이고, 짜라 생일은 28일이다. 그래서 편의상 24일에 누나와 함께 생일을 하고 한다.

그것에 대해 불만은 없다. 어렸을 땐 다른 생각이었을지도 모르지만…….

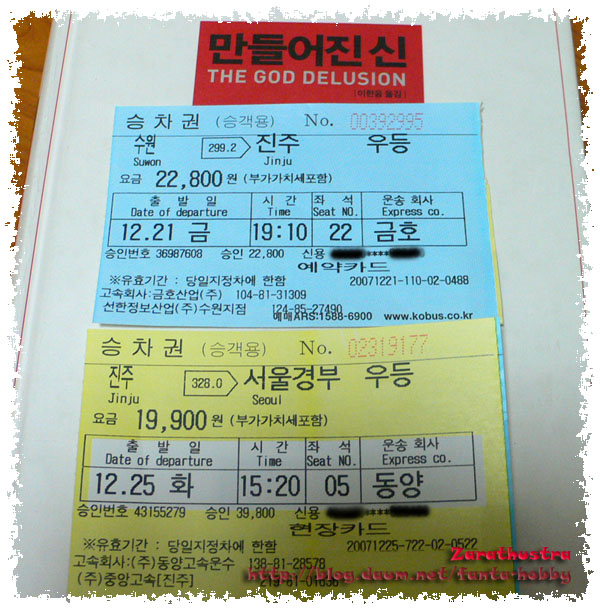

21일 저녁 고속버스로 사천에 내려간다.

24일이 평일이라 하루 휴가를 얻어야 했다.

항상 그렇지만, 서둘러 출발 했음에도 도착하면 11시가 넘은 시간이다.

조카 성준 이와 예림 이는 삼촌을 기다리가 잠들어 버렸다.

일주일 전부터 삼촌이 언제 오느냐고 매일같이 물어봤다고 한다.

삼촌이 빨리 왔으면 좋겠다고, 노래를 부른다고 한다.

그 삼촌이란 사람이 짜라인게 조금은 이해가 가지 않는다.

특별히 잘해 준 것도 없고, 맛 나는 것을 많이 사 준 것도 아닌데, 뭐가 그렇게 좋은 걸까?

내 어릴 적 기억을 더듬어 봐도 그렇게 삼촌이란 존재가 기다려지고 보고 싶은 사람은 아니었다.

어쩌면 공포의 대상이었는지도 모른다.

누나는 간만에 온 동생을 위해, 듣도 보도 못한 새로운 음식을 선보였다.

‘튀김면’이란 생소한 이름의 요리는 해물 야채 스파게티라고 하면 어울릴 것 같은 생김이었다.

개인적으로 스파게티를 좋아하지 않는데, 맛은 그것보다 훨씬 좋았다.

야채와 소스가 조화로워 입맛을 당겼다.

사실 출발하기 전에 약간은 갈등을 했다.

사천에서의 5일(21일~25)이 너무 길 것 같아서, 차라리 22일에 넉넉히 출발할 가도 생각했었다.

하지만, 이렇게 나를 반겨주는 사람들이 있는 곳에서 그들과 함께 숨 쉬고 소통하는 것만으로도, ‘이것이 행복이겠지’ 하고 생각해 본다.

다음날

하루 종일 먹고 아이들과 놀고, 잠자고를 반복했다.

잠드는 저녁에 누나를 대상으로 컴퓨터 강의를 했다.

물고기를 잡아 주는 것이 아닌, 물고기를 잡아준다는 명목으로…….

컴퓨터에 문제가 생기면 어떻게 대처해야 하나를 대략적으로 설명했다.

자정이 넘어서 대화에 대한 토론이 이어졌다.

우리는 소통에 대해 이야길 한다.

이야기를 하면서 무엇 때문에 사람들은 소통을 힘들어 하는지.

왜 대화가 상대를 이해하는데 도움이 되지 않고, 악의적으로 사용되는지.

23일 일요일

누나는 아침부터 애들을 대리고 교회에 가느라 분주하다.

짜라는 아애 교회엔 가지 않겠다고 못을 박아버리고, 그냥 집에서 빈등거리기로 결정했다.

잠으로 정오까지 채우고도 한 시간을 더 자고 일어났다.

샤워를 하고 정신을 다시 육신 속에 속박시킨다.

사천으로 향하면서 꺼내들었던 책 ‘만들이진 신(The god delusion)’을 조금 읽는다.

이 책은 조금 장황한 설명들이 널려 있음에도 재미있는 책이다.

저녁 10시 무렵에 형이 왔다.

전날에 이어 토론이 이어졌다.

여자는 남자에 비해 의사 표현능력이 뛰어나다.

그 이유에 대해 이야기 한다.

일상적인 대화와 논쟁적인 대화 토론적인 대화 결론을 도출하는 대화에 대해서도 이야기 한다.

24일 누나 생일

아무리 늦어도 아침을 먹어야 한다는 누나의 철학대로 10시 넘은 시간에 아침을 먹었다.

오후 1시쯤에 간단히 생일 파티를 준비했다. 케익에 초를 꽃아 불을 붙이고 생일 축하 노래를 부른다.

케익이 맛있다. 두 조각은 먹은 것 같다.

3시쯤 간식으로 해물 누룽지탕을 먹는다.

먹을 복 터진 날이다.

저녁 7:00 오리요리 전문점 ‘신토불이’에서 저녁을 먹었다.

교회 남성전도회 송년회라고 한다.

짜라는 그 일원은 아니지만, 아무도 그 사실에 문제를 제기하는 사람은 없다.

오리요리는 특별히 맛있지는 않았다.

오리는 우리 동내 요리점 보다 조금 못했고, 후식으로 나오는 탕은 좀 더 먹을 만했다.

정말 이날은 하루 종일 먹기를 기다린 시간과, 먹는 시간으로 채워진 날이었다.

25일 2007년 사천에서 보내는 크리스마스

누나는 전과 마찬가지로 아침부터 아이들을 추슬러 교회 갈 준비를 한다.

다른 날은 몰라도 오늘은 교회에 오라는 당부를 하고 나간다.

짜라도 딱히 거절할 이유는 없었기에, 가기로 했다.

목사님의 설교는 언제나 졸립다.

그래서 읽을 만한 책을 한권 끼고 간다.

그렇다고 ‘만들어진 신’을 들고 갈 순 없다.

아무리 예의 없는 짜라 이지만 그렇다고 모두가 네 가지 없는 놈이라고 손가락 질 받는 동생을 둔 누나를 만들고 싶진 않았다.

이럴 줄 알고 출발하던 날 팀장님께 부탁해 짧은 이야기가 들어있는 작은 책(초끈이론)을 빌려 왔다.

예배를 마치고 점심 식사를 하고, 그러고 자투리 시간에 아이들과 장난을 치며 논다.

1시간쯤 놀았을까, 좀있다 서울행 버스를 타야 한다고 나오려 하니, 아이들이 바짓가랑이를 붙들고 늘어진다.

아이들은 짜라가 좋은가 보다. 뭐가 그렇게 좋은 거지.

다른 어른들과 다를 바 없는 짜라를 그렇게 유독 좋아하는 이유가.

짜라 에게 강원도에서 왔냐고 묻는다.

아니라고 하나, 예전에 강원도에서 온 선생님이 있었는데, 그 선생님과 느낌이 비슷하다고 한다.

좀 큰 아이들(초등 5~6학년)은 나중에 또 보자며 악수를 청한다.

한 녀석은 눈물까지 글썽거리려고 한다.

1시간이란 시간은 아이들이 정을 쌓기에 차고도 넘칠 만큼 충분한 시간인 듯하다.

그렇게 좋아서 달라붙는 아이들을 귀찮은 듯 매정하게 때어놓고 떠나는 짜라는 감성이 메말라 버린 다른 어른들과 다를 바 없다.

마음 한 구석에선 그런 아이들과 함께 놀아 줄까 하는 생각이 들기도 한다.

그렇지만, 다음날 회사에 가면 할 일들이 산더미처럼 쌓여 있다.

그 일은 짜라가 아니면 안 되는 일이다. 그렇게 자신을 합리화 한다.

오후 3시 차로 서울로 향한다.

버스 의자에 몸을 묻고 생각에 잠긴다.

그 때 안타까워하단 아이들이 마음속에 오래전 그리움의 조각들로 떠오른다.

거리가 멀어지는 속도만큼, 그만큼의 속도로 시간 도 멀어져, 아주 옛날에 있었던 이야기처럼 오늘의 기억이 환상처럼 느껴진다.

이런 생각들을 누군가는 ‘철없음’이란 단어로 일축해 버릴 것이다.

세상을 모르는 어린애 들이나 할 생각이라고.

몸은 어른처럼 커버렸지만, 마음은 아직도 어린이의 것을 버리지 못한 것 같다. |